それにしてもこの舞台、出てくるキャラクターがどれも濃い(笑)。「王位を手にするよりも

No.2でいる方が気楽だ!」と小心者ぶりを隠さないクレオン、盲目の預言者と言うから、

さぞかし厳かな雰囲気の人物だろうと思ったら「こんなところに来るべきでは無かった」と

わめきまくり、王に対して怒りをぶつけるテイレシアス(盲目の老人を投げ飛ばす王も王

だが・・・)、褒美欲しさに「私が貴方(王)を赤ん坊の時助けたのですよ!」と必死にアピ

ールするコリントスの使者、保身の為に知らぬ存ぜぬを通そうとする、最後の鍵を握る羊

飼いの老人(再び王はこの男をも投げ飛ばす・笑)・・・「人間の感情が力強い放物線を描

いて観客に届くような」という演出・蜷川幸雄氏の、パンフに載った言葉を思い出す。

感情を納め、言葉にオブラートをかけてしまう現代人の感覚とは正反対の激しい主張。

使者からコリントス王の死の知らせを受けて(ココまではまだオイディプスの実父は彼だと

信じられている)「預言は当たらなかったじゃない!」と高らかに笑うイオカステの態度など

「そこまで派手に反応するか?!」と普通なら思うのだが、感情むき出しのこの舞台上で

は全く違和感を感じない。むしろ後に必ず訪れる「崩壊」に向けて、今のこの状態はかりそ

めの安堵なのだ、と観客に強く刷り込む効果がある、と思った。青年王が落胆と安堵を激

しく繰り返しながら、その裏では運命のジグソー・パズルが着々と完成しつつあるのだ。

「運命のパズル」は、先にイオカステの中で

完成する。使者の話によって、夫が実は息

子であったと悟った王妃は、それでも決して

それを口には出さず、全てを呑み込んで全

てを守ろうとする「母」の態度を貫く。王に真

相追及を止めることを懇願するも拒否され、

救済の道を断ち切られた王妃の「涙」を、WO

WOWの放送で初めて知った。あのイオカステ

が初めてみせた弱さには思わずグッとなった。

そして彼女が館の中に消える瞬間の、最後の

絶叫・・・3回の観劇とWOWOW、全てでその雰

囲気が違っていたように思う。あの絶叫の表

現の仕方に、麻実さんがいろいろ苦心されて

いたのだろうか?自分としては、29日のそれ

が一番胸に迫るものがあった。

やがてパズルは王の中でも完成し、残酷な真

実が白日の下に曝される。「光よ、これで見納

めだ・・・」私はこのセリフを聴きたいが為に、3

回も渋谷に通ったようなものである(笑)。「生

まれてはならぬ人から生まれ、交わってはなら

ぬ人と交わり、殺してはならぬ人を殺した・・・」

29日3列目GETの意義はここにあった(笑)!

絶望の淵に堕とされた王の両目にみるみるうち

に涙が溢れ、言葉にならない嗚咽をもらしなが

ら体をくの字に折り曲げていく。そして一気に解

き放つように両手を高々とさしあげて「それが、

この俺だ!!」・・・舞台稽古が始まって、最初

の台本読みから萬斎氏は泣いていたとの事。

まだ硬さを感じた8日の舞台でも、ここでの感情

移入は観ているこちらがカチカチに固まる程に

インパクトがあった。王が狂乱しながら館の中に

消え、舞台は最後の地獄絵図へ・・・。

思えば疑問だらけの話である。夫との間に4人もの子供をもうけた妻が、夫の身体的特徴

・・・両の踵の傷に気付かないはずは無いし、前王の災難の詳細を今の今まで夫に話さな

かった、というのも不自然だ。しかしこの舞台では、そんな辻褄の合わない事など忘れてし

まう。少なくとも私自身は、これから起こる凄惨なシーンを待っているのだ。アポロンの神託

は実は王に向けられたものであることを、最初からじゅうじゅう承知しているから、何も知ら

ず尊大に振舞う王や、必死に事実を覆い隠そうとする王妃の姿を見ながら、最後の地獄絵

図に向かってテンションを上げていけるのだ。自分が無意識に、こういういささかサディステ

ィックな感情をこの舞台に対して持っている事を、我ながら少々驚いてしまうのだが(笑)。

王妃が縊死し、王が自らの両目をついたという事態は、それをつぶさに目撃していた男(報

告者)によって語られる。ここで一度テンションが下がるかと思われたがさにあらず。原作を

読んだ時には、さめざめと涙しながらとつとつと語っているのだろうと思っていたが、この報

告者、煽る!煽る!煽りまくる!!これには面食らった。もちろん悲しんではいるのだが、

大げさな身振り手振りや、王や王妃の言葉を再現する時の「モノマネまがい」のセリフ回し

など、例えは悪いがTVのワイド・ショーのレポーターか、TVドラマ等で見た「見世物小屋の

呼び込み」といった趣なのである。何度も客席の方を向きながら「さあ、皆さん!ご覧になり

たいでしょう?自ら破滅した惨めな王の姿を!」とでも言っているようにも聞こえるのだ。パ

ンフの萬斎氏インタヴューに載っていた「観客は生贄に対して悲しみながら、実は喜んで見

てもいるのではないか」という言葉、確かにその通りかも知れない。スフィンクスの謎を解

き、テーバイの街の救世主と崇められ、寡婦であった才色兼備の王妃を娶って王座につい

た希代のラッキー・マン、オイディプスの非日常的な転落ぶりを見て、日常にがんじがらめ

になっている私達は、ある種のカタルシスを得られるのだから。

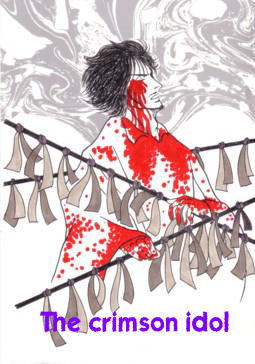

そして館の扉が勢い良く開かれ・・・おびただ

しい鮮血を浴びた「堕ちた偶像」が姿を現し・

・・場面は一気にクライマックスを迎える。両方

の手から滴り落ちる血で、後ろの鏡の壁に描

かれる不思議な文様。後でそれが「目」を表し

ているらしいと知り、その意味は何か?と、ビ

デオを見ながら考えた。「目」は明らかに観客

に向けられている。神の目が、光を失う事によ

って初めて自分が何者かを悟った王と同じ様

に、観客に向かって「汝自身を見つめ直せ」と

でも説いているのだろうか?

血まみれの王の周りには、あの5本のポール

から解かれた、色とりどりの布キレを結びつけ

たロープが一見無造作に張り巡らされる。12

日、2階最前列席で観た時にこの演出の視覚

効果を初めて感じる事が出来た。舞台上はさ

ながら恐山の賽の河原を思わせる荒涼とした

雰囲気。色とりどりの布キレは賽の河原を埋め

尽くす満艦飾の風車を思い出させる。その中を

フラフラと彷徨う王の姿は、幽冥界から紛れ込

んだ亡霊のようにも見えた。

「何か硬い、何か違和感がある」・・・そう思えて仕方の無かった8日の舞台であっても、ここ

からの萬斎氏の演技は掛け値無しに素晴らしかったと思う。激しく我が身の愚かさを悔い、

絶望感に身をよじりながらも、かつての尊大で不安定な姿とは打って変わり、少しずつ、少し

ずつなにか神々しさのようなものをたたえてくる気がするのだ。王の運命はまっ逆さまに地に

堕ちて行くのだが、演者のオーラは天に向かってすうっと伸びていくような感覚を得た。聴き

取りにくいマシンガン台詞もここではなりを潜め、狂言師である萬斎氏独特の節回しが、王

の言葉一つ一つに重みを与えてくれている。王は自らを「運命の犠牲者」とは思ってはいな

い。アポロンの神託から逃れる為だったとは言え、全ては彼が意志を持って選んだ道であり

もしそこに「不幸」があるならば、それは王自身の激しく誇り高い性格と、真実の探求に執念

を燃やしたという事実がそうだったのだと思う。自分が殺人犯に放った呪いの言葉に自らは

まってしまった王の姿は、確かに惨め過ぎて滑稽なぐらいだ。しかし、それを身を縮めて恥じ

るのではなく、天から俯瞰している神に向かって顔を上げて哭(な)く。「王は下を向いて嘆か

ないように。ギリシャの青空を突き抜けるように大きく、上に嘆いていて欲しい」という演出・蜷

川氏の要求を、この舞台全編に渡り、萬斎氏は十二分に果たしていたのではないだろうか。

「背骨のすっと通った、『凛然と立つ人』(蜷川氏の萬斎評)」として。

一時は反目し合ったクレオンとの和解、二人の娘達との別れを惜しむシーンなどは、不覚に

も涙してしまった。特に娘達を掻き抱く王の姿は、同じくお嬢さんを持つ萬斎氏の実生活がオ

ーバーラップしてしまい、非日常の世界である舞台に「日常」を持ち込んではいけないと思い

つつも、自然に見せている父親らしい姿にどうしても胸がつまる。最後の最後、コロス達に取

り囲まれながら(コロス達は決して王に触れない。やはり彼らにとって王は『穢れ』そのもの

か?)扉への階段をよろめきながらのぼり、扉が閉まる瞬間、虚空をつかむ王・・・全ての始

まった場所、キタイロン山中へ何もかも失って赴く彼が、何か最後まで断ち切れないモノが

あったようで、自分も退場するコロス達と同じ様に、重いものを抱えてしまったような圧迫感

を感じながら、劇は終幕した。

............F I N..........